2025年初,王新令与两位加州艺术大学(CCA)学生共同合作的公共艺术项目《非他者报箱(Non AlienBox)》在校内展出结束后,首次被迁移至旧金山华埠的地标性公共空间——花园角广场( PortsmouthSquare)。这个经过改造的报纸箱既是一个故事的容器,也是一件介入日常空间的艺术装置,用于收集并呈现那些经常被忽视的声音:国际学生、短期劳工,以及其他处于“非居民外籍人士”身份边缘的人群。 在艺术学院的展览环境中,报纸箱作为一个“异物”容易被识别为艺术装置,被观众主动阅读;而当它进入城市公共空间时,它则以“普通物件”的姿态重新融入街头。这种语境的转化使“NonAlienBox”成为一种关于可见性与权力结构的质询,也是一种尝试去重新定义“谁属于这座城市”的实 践。这篇采访对话发生在项目迁入华埠初期,艺术家王新令分享了她的创作缘起、方法论思考,以及仍在持续探索的问题。 华韵霏(YH):恭喜你在这个非常有意义的项目上取得圆满成功!能否与我分享一下你对这个项目的思考? 王新令(XW):这个项目的初衷是希望呈现“非居民外籍人士”他们不为人知但值得被人了解,尊重的故事。而我们作为留学生,这个“非居民外籍人士”这个边缘群体中的一个边缘群体,因为学校这个社群的保护性,同时也是局限性,虽然具有了一定的发言权,但是可以看见的认识到的群体还是有限的,缺少了可以称之为“全面”的代表性。因此在最初阶段,我们是从自身的经历出发,想引导公众关注我们所面临的问题,比如身份状态、求职的困难,以及我们在这个过程中付出的努 力。试图通过收集和表述我们的故事,去寻找能与我们产生共鸣的那些看不见的群体,来拓宽观众与社区的范围。让在这个社区外的观众了解到,这个社区的人也在经历某种未被主流定义和认可到“歧视”。在短暂的停留期间,这群人也在为这座城市作出贡献。通过这个项目,我们希望唤起社会对那些没有机会留下自己故事的人的关注,让他们被看见。 这个项目的灵感部分来自我在研究生时期创作的一个作品“HiddeninPlainSight”。当时我“借用”了一个废弃的报纸箱,把我想讲述的故事用graffiti的形式创作在上面,再将它原封不动地放回街头,以此重新唤起旧金山ChinaBasin区的移民文化议题。而“NonAlienBox”则是对这个项目的延续与深化,更加具像化了移民文化问题到底是什么?我从个人的移民与文化身份问题出发,进一步聚焦于求职过程、H1B(美国非移民工作签证)以及OPT(实习培训计划)等具体议题。这些问题是我们每天都要面对的,但大多数人——包括我们的朋友、同事、还有那些拥有美国国籍的同学——几乎从未真正了解过。 YH:能否介绍一下你之前在学校做的那个项目? XW:那是我毕设项目里其中的一个实验性作品。我想要一周内在旧金山的ChinaBasin做出一个关于文化身份的设计响应的作品。令人沮丧的是,尽管旧金山是一个如此有代表性的移民城市,除了这个地名,我在这个地区几乎找不到任何与“ChinaImmigrant”有关的线索。后来我意识到,这正是问题所在:为什么一个叫“ChinaBasin”的地方,几乎看不到与中国相关的元素? 那个时候我意识到涂鸦艺术(Mural)作为一种普通民众在公关空间发声的意义。于是,我通过在在箱体表面绘制梅、兰、竹、菊等中国传统文化意象的方式,借用了这个报箱背后的出版社,SanFranciscoExaminer的权威性,来向这个区域大声呼喊了大家应该铭记这段移民文化。但我在此处停下了脚步,这段文化是什么?我不知道,也没有立场简单地去表达,因为我并不是这个社区的一员,我并非真正意义上的移民后代。但这也让我思考,我可以代表的,或者我想寻找的是什么?而在这个阶段我感觉我找到了一些,这也是为什么我想要开启这个新的项目,“NonAlien Box”的原因。

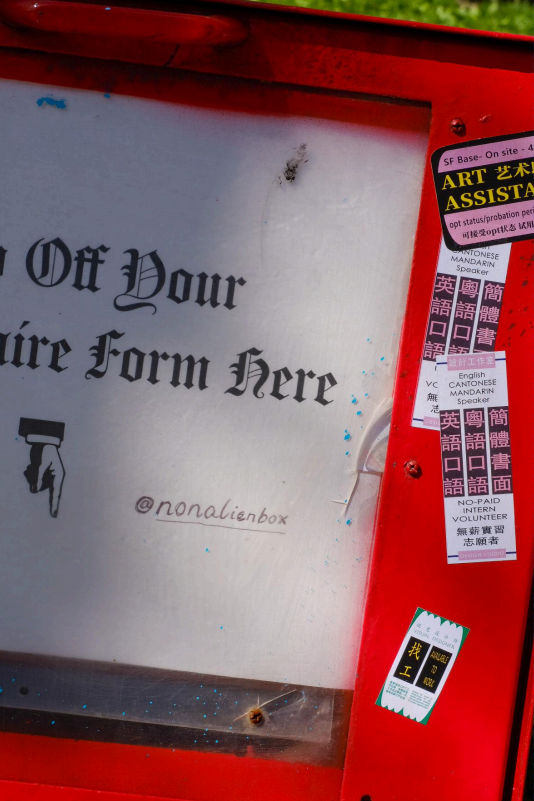

YH:在“NonAlienBox”中,我注意到你仍然沿用了你之前的手法——充分利用报箱的内外空间进行创作。 XW:是的,在这个项目中,我们利用了我们设计师的特长,根据我们了解到的现实,帮助我们身边挣扎于找工作、工签的人设计了一些求职广告,并用小麦浆糊贴在报箱外部。这些小广告在某种程度上都给观众绘制了一幅幅求职者能力远远超出职位要求,但因为为了获得、或维持身份而愿意贱卖自身劳动力的场景,并且被设计成廉价广告的风格。同时,在加州艺术学院的特别展出时,我们设置了问卷收集机制,观众可以填写自己的故事,放进报箱内部空间。

YH:那么你们是如何从校园展示空间,过渡到真正有移民群体生活的社区?迁移之后,你们对项目的执行方式做了哪些调整? XW:在不同的场所,观众对同一个物体的理解和互动方式是不同的。在校园的展厅里,报箱是不属于那个空间的,人们会立刻意识到它是一件艺术装置,因此愿意从艺术的角度去观看和理解。这也是为什么我们选择收集学生的故事——他们正是我们想触达的观众。 但当报箱回到公共空间,人们会把它当作一个普通的报纸箱,也许只是上面多贴了一些广告而 已。因此,在新的地点,我们想让它重新回归原有的功能:由“收集”转为“传播”。我们决定投放自己制作的“报纸”,其实是以报纸形式设计的教育传单,内容包括“什么是OPT”、“什么是H1B”等,当然最重要的部分还是许多我们这类人的故事,帮助大众理解这些少数群体面临的真实处境。 未来我们也希望继续收集公众的故事,也希望通过在旧金山华埠进行的初步试验,让我们知道更应该去主动接触的是什么地区,什么区域。我们希望我们依旧是在不断思考与定义最初的那个问题:“什么才是我们的社区?”。这个问题不应该有一个静止而准确的答案——那会是非常危险的。

YH:“社区”这个词让我联想到华埠的人口结构,大多是移民或移民的后代,而不是“非居民外籍人士”。你们为什么选择这里作为项目的下一站? XW:我作为社区艺术者在华埠工作了一年,依据我的观察与经验,目前在社区中拥有话语权的,大多数是第二代或第三代移民。这个项目的初衷是为了帮助那些更为边缘化的群体,也可以说这整个作品就是为了致敬我的一位同事,她在OPT期间为这个社区的资源匮乏群体努力,做出了贡献,尽管她自己作为一个在美韩国人,也在经历自己的资源匮乏问题。而当她的签证到期后,却不得不离开。她所付出的努力几乎没有人记得,也没有人为她所在的资源匮乏群体付出。因为这很明显是错误的。因此,帮助这些“被看不见的人”发声是如此的重要。定义我们找寻“谁是我们社区”的过程,就是我们不断去呼喊和完善我们的故事的过程。

(华韵霏) |

- 《菜鸟的职涯笔记》制作人江怡贤谈文科留学生如何打破语言限制、找到(2024-09-02)

- 注意4个留学细节!让你享受无忧开启澳洲留学生活(2024-06-11)

- 荣宝斋推荐艺术家《赵登山书法作品艺术评论》出版发行(2024-05-23)

- 全年最高可省$900!原来这些学校的澳洲留学生订留学生公寓有优惠(2024-05-09)

- 留学生梦想大幻灭!国外食堂一言难尽被迫投靠“白人饭”,你们吃饭是(2024-04-27)

- 澳洲留学早知道!一定要提前3个月预订澳洲Iglu留学生公寓(2024-04-18)