在当今快速演变的城市环境中,建筑早已不再是形式与功能的简单结合,而是承载着人们对于归属感、情感共鸣与生活品质的深层期待。杰出新锐建筑设计师蒋明睿正是以这一人文视角为核心,不断探索建筑如何回应人们的情感需求、唤起记忆、并为日常梦想赋形。 国际视野下的建筑实践,始终关注人的体验 蒋明睿的设计旅程始于苏州,本科就读于西交利物浦大学与英国利物浦大学的联合建筑学项目,后赴美国密歇根大学攻读建筑硕士,并最终进入哥伦比亚大学攻读建筑与城市设计硕士学位。在中、英、美多国的求学和生活经历,不仅拓展了她对空间的多元理解,也塑造了她始终关注建筑在人类文化与行为中所扮演的情感角色。 以人为本的设计实践斩获多项国际奖项 蒋明睿主导的团队凭借项目“Watershed Productive”荣获纽约建筑设计奖银奖。该项目聚焦于哥伦比亚波哥大的胡安·阿马里略湿地,通过“再生型滨水”策略,打破传统围栏式管理,提出灵活开放的生态边界,引导居民共同参与生态共建与管理。

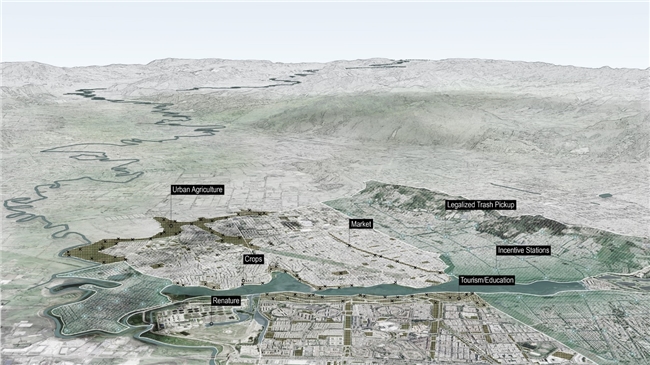

“Watershed Productive” 该项目融合了小型农业、生态教育与社区公共空间,将原本封闭消极的湿地边界转化为具包容性与生产性的共享景观,不仅提升生态韧性,也激活社区活力,鼓励居民成为生态的主动守护者,重塑人与自然在城市中的协作关系。 另一项合作项目“Lieux de mémoire – A Realm of Memory Reimagined”则荣获伦敦设计奖银奖,并入选On the Critical Point: Wanderlust and Nostalgia in the New Age展览。项目选址于法国勒阿弗尔港的一处废弃挡风墙结构,旨在通过文化介入重建城市与其海港记忆的联结。灵感来源于法国历史学家皮埃尔·诺拉提出的“记忆之地”概念,强调空间在激活集体记忆中的独特价值。

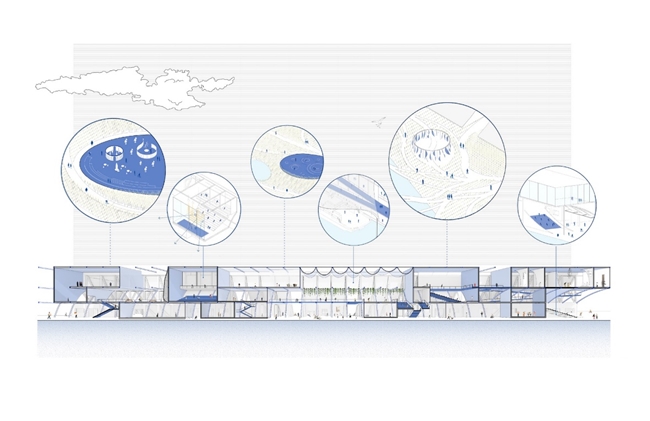

“Lieux de mémoire – A Realm of Memory Reimagined” 设计在保留场地历史肌理的基础上,引入当代表达与公共文化意义,回应港口城市在全球化语境下不断演变的身份认同,为历史叙事、文化活动与市民记忆提供了一个兼容并蓄的当代空间。 而她的个人作品“Beyond Roof – Shelter of Life”则在Buildner第四届“Hospice for the Terminally Ill”国际竞赛中获得荣誉提名。项目位于苏州独墅湖畔,通过低矮水平体量、缓坡屋顶与环形天井的空间组织,营造出一个平静、尊严且具疗愈意味的终末照护场所。设计强调建筑与自然的深度融合,通过光、风、水、植物与时间的流动回应人们在生命尽头最深层的精神需求。

“Beyond Roof – Shelter of Life” 建筑的斜屋顶引导自然光进入室内,象征灵魂的升华;水平出挑的屋檐,如同温柔的手,与树林与湖岸交织融合;环形庭院引入自然与节奏体验,让访者在静谧氛围中感知生命的循环与自然的永恒。环绕庭院布置有图书馆、集会厅、祈祷室与疗愈空间,提供从私密沉思到温暖陪伴的多样体验,传递出超越功能性的空间关怀与情感支持。 将科技与社会议题纳入设计思考 除了活跃于建筑设计竞赛中,蒋明睿在学术研究中也积极探索建筑、科技与社会议题的交汇点。其研究论文《与底特律对话:开放式社区住宅设计中的机器学习应用》入选CAADRIA 2023亚洲建筑计算国际会议,并在“以人为本”为主题的大会中以第一作者身份发表演讲。研究通过社交媒体数据与机器学习技术,挖掘底特律居民对城市与生活的表达,从而识别被忽视的公共需求与生活模式,并辅助生成更具社区导向的住宅设计。 通过聚类分析Twitter用户反馈,构建出一个基于真实生活体验的程序性设计框架,为建筑概念阶段提供更具包容性、协作性的数据支持,展现出数据驱动设计在应对城市空洞、社区疏离与公共资源短缺等问题中的巨大潜力。 从设计理念到项目落地的持续实践 自哥伦比亚大学毕业后,蒋明睿在纽约知名建筑事务所Fogarty Finger担任建筑设计师,近两年来深度参与多个位于纽约与新泽西的住宅项目,从室内布局、建筑形体到城市语境,多维度积累了扎实的实操经验,全面理解建筑系统与设计执行流程。 她此前还曾在Buro Ole Scheeren设计事务所北京办公室参与深圳科达利总部项目的前期设计,负责结构逻辑、景观策略与功能组织的综合研究。拥有LEED绿色建筑专业认证,她在设计中积极融入可持续策略,关注建筑与自然环境的共生关系。 从城市水文系统到疗愈空间,从记忆重构到可持续未来,蒋明睿凭借开阔的视野与扎实的专业素养,持续描绘着建筑与人之间深刻而真挚的联结。她聚焦于精神归属、城市空间中的社会不平等,以及被遗忘之地的情感复兴,在不同尺度与语境中展现出对“人的存在状态”的长期关注,不断拓展建筑的社会性表达。 她始终相信:真正温暖的空间,并不在于炫目的形式,而在于对人的深刻理解——理解人们对归属、尊严、共情与未来的渴望,并用设计回应这一切。(编辑:王鑫) |

- 25款起亚狮铂拓界十万左右的城市SUV新选择(2025-08-14)

- 奋战正酣:中交一公局集团运城市人民医院建设项目施工纪实(2025-08-08)

- 新款赛图斯,十万级城市SUV的新选择!(2025-08-06)

- 8.6-10日,郭有才与您相聚七彩森林!(2025-08-05)

- 领蝶云计算总经理丁志刚特邀受访金蝶云・星空领先业财城市(2025-08-04)

- 排查违法建设,筑牢城市防线—青岛市南区综合行政执法大队八大湖街道(2025-07-30)