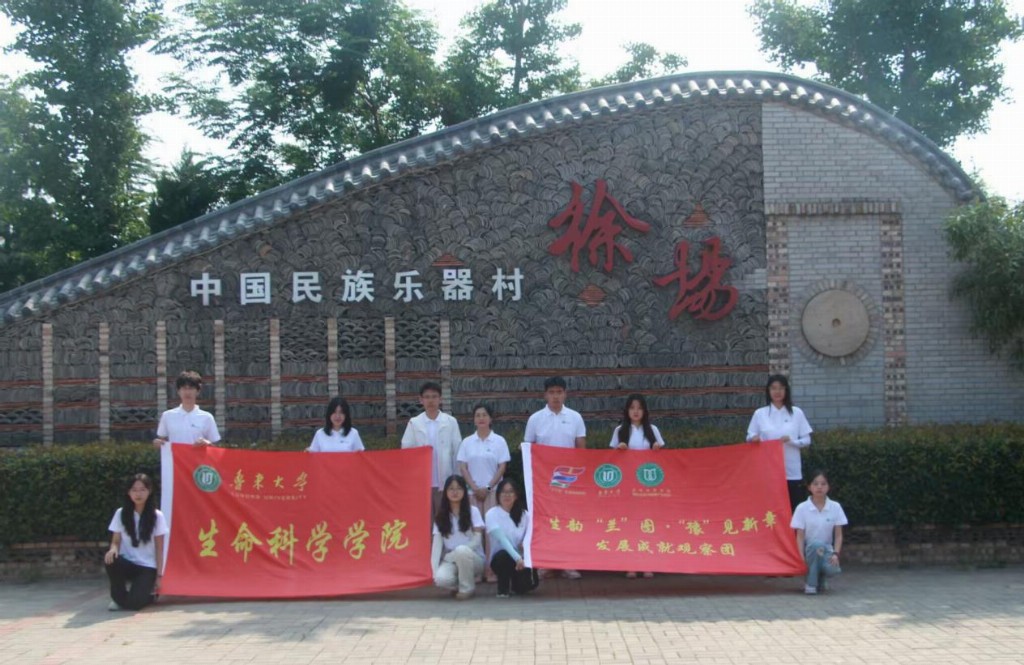

为学习借鉴脱贫攻坚宝贵经验,深入探究乡村振兴实践路径,引导青年学生在理论与实践相结合的“大思政课”中锤炼本领、贡献力量,鲁东大学生命科学学院“生韵‘兰’图,‘豫’见新章”发展成就观察团赴河南兰考,深入堌阳镇徐场村、三义寨乡白云山村及东坝头镇张庄村,开展暑期“三下乡”社会实践活动,实地考察脱贫攻坚成果,感悟乡村振兴战略实施的显著成效。 徐场村:泡桐资源激活产业动能 观察团首站抵达堌阳镇徐场村。据了解,该村曾长期受风沙侵袭,土地贫瘠导致村民生活困难。当年,焦裕禄同志带领群众大力种植的泡桐,不仅有效遏制了风沙,更为村庄发展奠定了坚实基础。如今,泡桐已从“治沙树”转型为“致富树”,推动徐场村形成了特色鲜明的民族乐器产业集群。 走进徐场村,白墙青瓦的民居错落有致,家家户户投身民族乐器制作,古筝、古琴、琵琶等30余种乐器远销全国及海外20多个国家和地区。据村主任介绍,全村105户农户均参与生产,年销售量超10万把,年产值达1.5亿元。实践过程中,观察团成员结合生物科学专业知识,深入探究泡桐生长特性与乐器制作选材的关联,发现其生长迅速、木质疏松的特点经特殊处理后,能产生优异共鸣效果,是制作乐器的优质材料。村党支部徐书记表示:“正是当年焦书记带领种植的泡桐,让我们过上了富足生活,这份‘绿色遗产’如今成了全村的‘金饭碗’。”

白云山村:特色种植拓宽致富路径 在三义寨乡白云山村,这片曾因盐碱化严重导致农作物产量低下的土地,如今已蜕变为“番茄之乡”。据村党支部陈书记介绍,过去村里土地盐碱度高,种玉米、小麦亩产不足千斤,村民辛苦一年仅能勉强糊口,人均年收入长期徘徊在0.3万元左右,是当地有名的“穷村”。村“两委”班子在上级党委政府的支持下,邀请农业专家实地勘察,结合土壤特性确定了“改良盐碱地、发展设施农业”的思路,最终选定耐盐碱、经济效益高的番茄作为主打作物。 为攻克种植难关,村里不仅引进测土配方施肥技术,精准调节土壤酸碱度,还搭建了智能化温室大棚:通过传感器实时监测温湿度、光照强度,结合物联网技术实现自动灌溉、智能通风,让番茄在可控环境中茁壮成长。如今,全村165座番茄大棚鳞次栉比,产出的番茄不仅色泽鲜亮、口感浓郁,更通过了绿色食品认证,成了各大商超、电商平台的“抢手货”,年产量达500万公斤,产值超2000万元。村民人均年收入也从昔日的0.3万元跃升至3万余元,不少家庭盖起了小楼、买了小轿车,日子过得红红火火。 针对农户的病虫害防治难题,成员们结合专业知识,建议采用“以虫治虫”的生物防治方法——投放瓢虫、蚜茧蜂等天敌昆虫,减少化学农药使用;同时提出通过轮作种植豆类作物改良土壤肥力、利用秸秆还田提升土壤有机质等建议,得到了种植户的积极响应。村民武清香笑着说:“这些大学生懂技术、有想法,他们讲的生物防治办法既环保又有效,真是帮了我们的忙!”从盐碱地到“丰产田”,白云山村的蜕变印证了“党建引领+科技赋能”的强大合力,让大家切实感受到,党的好政策正是乡村振兴的“源头活水”。

张庄村:红色资源赋能乡村振兴 东坝头镇张庄村地处九曲黄河最后一道弯,是焦裕禄同志当年探索风沙治理方法的重要实践地。如今,该村已成功摘掉“贫困帽”,在乡村振兴道路上稳步前行。观察团实地参观了四面红旗纪念馆、焦裕禄精神体验教育基地等场所,通过一张张老照片、一件件旧物件,深刻感悟焦裕禄同志“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的崇高精神。 走进村庄,富有豫东民居特色的小楼整齐排列,街道干净整洁,太阳能路灯矗立两旁,村民活动广场上孩子们嬉笑打闹,一派和谐宜居的景象。依托红色资源与黄河生态景观,张庄村大力发展乡村旅游,打造了“吃农家饭、住农家院、学焦公精神”的特色旅游线路,村内20余家农家乐生意火爆,年接待游客超10万人次。同时,村里还引进企业发展高效农业,种植精品果蔬、培育特色苗木,形成了“红色旅游+绿色产业”的融合发展模式,带动村民持续增收。 村党支部申书记表示:“我们始终牢记‘把焦裕禄精神传承好、发扬好’,通过党建引领聚合力、产业发展促增收,让张庄的日子越过越有奔头。”

此次社会实践让观察团成员深切感受到脱贫攻坚与乡村振兴的显著成效:徐场村“泡桐变金”、白云山村“盐碱地生金”、张庄村“红色资源焕彩”,这些蝶变既源于立足资源的精准施策、因地制宜的特色发展,得益于科技赋能与群众主体作用的发挥,更离不开党的坚强领导、政策扶持及基层党组织与党员干部的担当作为。 成员们表示,通过沉浸式实践,深刻认识到党的领导、政策支持与地方实际、群众智慧的结合,是发展成果的关键。大家将以此次实践为动力,把专业所学融入基层,在服务乡村振兴中坚定信念、锤炼本领,以青春之力践行“请党放心,强国有我”的誓言,为乡村振兴贡献鲁大生科力量。 ( 通讯员 郎紫琰 高彩 王立桐 ) |

- 青衿寻文脉,红韵赋振兴(2025-08-11)

- 执守长期之道:中英人寿以稳健实践积蓄发展势能(2025-08-08)

- 书院制+全生异科导师:泰山科技学院的特色育人实践(2025-08-08)

- 青春践行促团结,赤岭同心助梦行(2025-08-07)

- 美育助农,青春筑梦——烟台大学建筑学院果心助“艺耘阡陌·彩助农兴(2025-08-06)

- 滴水汇成溪,涟漪漾牟平:烟台理工学院“滴水涟漪”实践队解码赋能乡(2025-08-06)