如何为亲情缺位背景下的乡村儿童构筑心理健康防线?2025年盛夏,广东环境保护工程职业学院节能与安全学院“乡悦童伴”志愿队(以下简称“实践团)响应广东省“百千万工程”突击队行动号召,在佛山市丹灶镇西城社区创新实施“童心‘乡’伴”十日心理育人项目。该项目以积极心理学为内核,构建“个体-朋辈-家庭-社区”四维支持网络(涵盖儿童个体、同伴、家庭和社区的系统化支持),探索可复制推广的乡村儿童心理健康服务新路径。

图为志愿者们与孩子们合影 徐嘉裕/提供 科学赋能:理论精准对接乡村心育需求 项目摒弃“大水漫灌”式做法,紧扣乡村儿童心理发展需求。实践团以积极心理学“品格优势培育”、“心理韧性建构”、“积极关系赋能”三大支柱为理论基石,针对乡村儿童常见的情感疏离、自我认知模糊、社交能力薄弱等问题,设计十日递进式干预方案。

图为志愿者用奖励鼓励孩子们大胆展示 徐嘉裕/提供 一是优势唤醒,激活内生动力。通过《我的个性名片》、《两面的我》等活动,引导儿童发掘“勇敢”、“创意”等个人优势,学会接纳“急躁”、“害羞”等成长空间,帮助儿童理解“优势值得珍视,不足指向成长”,建立积极自我概念。

图为我的个性名片心理活动 陈宁浩/提供

图为两面的我心理活动 陈宁浩/提供 二是韧性培育,融入伙伴圈层。在逻辑推理游戏《数字炸弹》中,观察发现初始羞涩的儿童逐渐主动登台展示才艺;竞技活动《我有你没有》则促成儿童在察言观色中深化共情理解,自发形成互助“学习伙伴”。活动精准实践“在挑战中培养韧性”理念。

图为数字炸弹心理活动 廖乐怡/提供

图为我有你没有活动环节 廖乐怡/提供 三是情感联结,厚植支持网络。亲子协作任务《机不可失》创造跨代际“沉浸式的亲子互动乐趣”,家庭成员在敏捷互动中建立无声默契;《感恩信笺》引导儿童捕捉“同桌借橡皮”、“妈妈煮鸡蛋”等生活暖意,培育感恩心态,书写过程本身成为积极情绪培育载体。

图为机不可失活动环节 林宇文/提供

图为感恩信笺心理活动 廖乐怡/提供 模式突破:四维网络贯通赋能全链条 项目创新性将微观个体干预与宏观系统支持相融合,突破单点干预局限,实现系统化支持。 一是家庭动能转化。在揭示“家长手机依赖致儿童孤独感增三倍”的亲子工作坊后开展《击鼓传花》活动。儿童在鼓声停歇时分享心愿,父母则将“专注陪伴”契约贴于手机壳,有效推动家庭情感势能向朋辈互助动力转化。

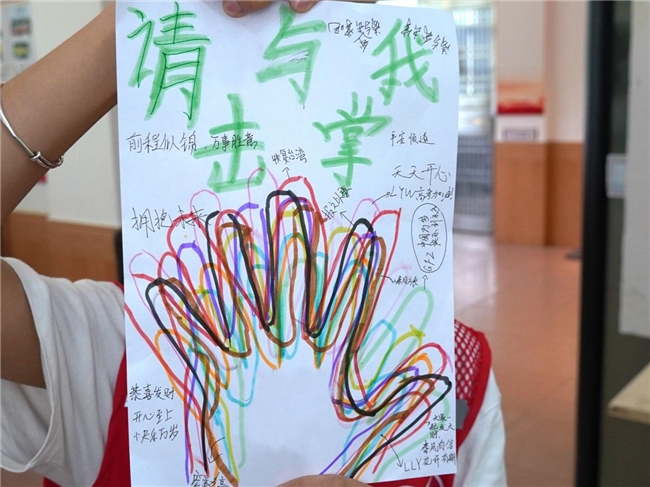

图为亲子游戏互动 廖乐怡/提供 二是集体疗愈升华。收官活动《请与我击掌》构建安全表达场域。观察到儿童从羞涩署名到主动在同伴掌印旁书写“你跑步真快!”的鼓励,最终汇聚成承载集体祝福的“联结之树”。“这是我们共同创造的!”的惊叹声中,归属感与自我价值感在社群互动中油然而生,展现出积极社群的疗愈力量。

图为承载集体祝福的“联结之树” 徐嘉裕/提供 双向成长:青春力量诠释实践价值 项目实现“服务者与被服务者共同成长”,一方面体现为儿童积极转变,参与的儿童展现出更开放的表达姿态、更主动的社交行为(如自发组建学习搭档)及更敏锐的感恩觉察。多位家长反馈“孩子更愿意分享内心感受”。

图为儿童自我展示 廖乐怡/提供 另一方面,青年能力得到明显提升。大学生志愿者将积极心理学理论转化为实操方案。“活动中看到孩子眼神从躲闪到发光,印证了理论的力量”,队长廖乐怡表示,“当孩子攥着感恩信说‘姐姐明年还来’时,我深刻体会了政策文件中‘加强服务供给’的份量”。其感悟“积极关系是滋养心灵最深厚的土壤”,成为项目双向滋养价值的实践真谛。

图为大学生志愿者廖乐怡发表感悟 徐嘉裕/提供 “用低门槛、高参与的活动设计,实现心理资本的有效积累,是项目最突出的亮点”,项目第一指导老师王乐平指出,“这套本土化应用积极心理学的十日干预模式,精准契合乡村儿童发展需求,响应了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》中强化‘积极心理品质培养’的要求,为健全家校社协同机制提供了基层实践参照。”第二指导老师、马克思主义学院陈金环副教授评价道:“项目创新性在以游戏化载体传递专业内核。通过‘优势发掘-韧性培养-联结强化’的递进设计,在短期内激活儿童心理资本,探索了可持续干预的初始框架,这正是‘百千万工程’公共服务提质增效的创新实践。” 长效价值:打造可复制的乡村儿童心理健康服务新范式 该项目不仅是一次暑期实践,更为乡村儿童心理健康服务提供可复制的普惠型心育“方法论”。

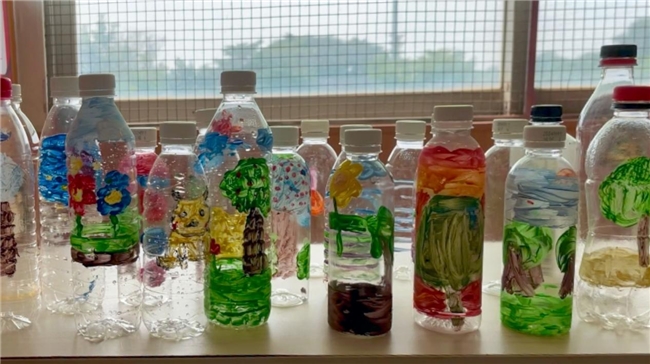

图为志愿者与儿童互动 廖乐怡/提供 一是理论本土化实践。将积极心理学“品格优势识别”、“心流体验生成”、“感恩干预技术”等核心要素,转化为易操作的《瓶子涂鸦》、《机不可失》等十日游戏化课程,实现“零门槛参与、深层次赋能”,高度适配乡村场景。

图为儿童涂鸦瓶子 廖乐怡/提供 二是支持网络自主生长。活动中自然形成的同伴互助圈层(如“竞技搭子”)、家庭契约实践(手机专注承诺)及社区联结载体(感恩收集箱子),为可持续的四维支持网络提供了雏形。

图为孩子们互助折纸篮子 廖乐怡/提供 三是政策导向深融合。实践深度呼应教育部等十七部门《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》中 “培养积极心理品质”、“支持志愿者开展儿童青少年心理健康服务”、“健全多部门联动和学校、家庭、社会协同育人机制”要求,有效加强了乡村儿童心理服务供给,为 “百千万工程”创新公共服务提升行动提供心理育人实践案例。

图为大学生志愿者与孩子们合照 徐嘉裕/提供 项目虽告一段落,但关爱和支持乡村儿童心灵成长,是一项需要长期投入和持续努力的工作。实践团已整理活动日志,并形成上、下辑报道进行宣传,期待未来能有更多力量汇聚,形成标准化的服务模式向更多乡村社区推广,让每一颗童心都能在自信、联结与希望的滋养下,茁壮成长,向阳而生。(通讯员:陈金环,王乐平,李贝贝) |